Le procès consécutif à l’assassinat d’Antoine Francisci en 2019 à Pietralba

Tonì Casalonga

Le 4 octobre 2025, les accusés de l’assassinat d’Antoine Francisci étaient acquittés par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Cette cour estimait que Mimi Costa, Pierre-Louis Vignali et Mathieu Fondacci ne pouvaient pas être déclarés coupables de cet assassinat en l’état du dossier.

L’avocat général, Pierre Cortes, avait pourtant requis 20, 25 et 30 ans de réclusion criminelle contre les trois accusés. L’ampleur de la différence entre les réquisitions de l’avocat général et le verdict du jury populaire oblige évidemment à se poser des questions.

Une autre affaire, en 2015, s’était terminée de la même manière. Guy Orsoni, fils d’Alain Orsoni, et onze autres personnes comparaissaient devant la même cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour un double assassinat et une tentative.

L’enquête avait été instruite par la JIRS de Marseille et l’avocat général était le même Pierre Cortes. Il avait demandé un total de 166 années de prison à l’encontre des douze accusés. La cour d’assises avait finalement prononcé, en juin, un acquittement général et ce jugement était confirmé en septembre par la Cour de cassation.

166 années de prison requises et un acquittement prononcé ! Le malaise était évident chez les magistrats. Certains d’entre eux avaient alors jeté le doute sur la compétence des jurys populaires. Ils invoquaient les risques de pressions ou d’intimidations mais également la complexité et la technicité de tels dossiers. Une complexité et une technicité qui justifieraient de renoncer, dans ces affaires, aux jurys populaires et conduiraient à envisager le recours à une cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels.

Ceux qui émirent cette idée semblaient ne pas douter du fait qu’une cour composée de magistrats professionnels aurait nécessairement condamné les accusés là où le jury populaire les avait acquittés. Comment l’absence de preuves perçue par le jury populaire pourrait-elle se transformer en une certitude de culpabilité de la part de magistrats professionnels ? Et la certitude des magistrats vaudrait-elle preuve ?

Dans l’affaire de l’assassinat d’Antoine Francisci, les magistrats sont une nouvelle fois ébranlés par la décision d’acquitter les accusés, prise par un jury populaire. Le journaliste de Corse-Matin qui a suivi le procès écrit que « ce verdict vient clôturer trois semaines d’une audience intense où l’absence de preuves matérielles reliant les accusés à la scène de crime est revenue en boucle ».

Il semblerait donc que ce n’est pas la complexité et la technicité du dossier qui expliquerait l’acquittement, et que ce ne serait donc pas l’incompétence du jury populaire qui serait en cause. Ce serait tout bêtement le manque de preuves.

Le 10 octobre 2025, à la suite de cette décision de la cour d’assises, le parquet général d’Aix-en-Provence faisait donc appel des acquittements. Le journal Corse-Matin, en livrant cette information, annonçait que, « selon une source judiciaire », « cette affaire devrait être jugée en appel par une cour d’assises spécialement composée uniquement de magistrats professionnels dans le cadre de la nouvelle loi contre le narcotrafic ».

Il convient bien sûr de rester très prudents face à cette information. Elle n’a pas été confirmée officiellement et on ne sait pas si elle le sera. Mais en l’état actuel de cette affaire, le commentaire proposé par le journal Corse-Matin nous ramène aux commentaires qui avaient suivi la décision du tribunal, en 2015, dans l’affaire qui concernait Guy Orsoni et ses coaccusés. Les magistrats seraient susceptibles de contester la compétence d’un jury populaire et auraient désormais la possibilité de se passer, en appel, de ce jury.

Une question se poserait alors. Les livres de droit nous enseignent que « le jury représente une manière très intelligente de faire face au risque de discrédit qui pèse sur toute justice dans une démocratie d’opinion ». Pour pacifier une société, les citoyens doivent avoir confiance dans la justice, dans les institutions chargées de rendre cette justice, et dans les décisions des tribunaux.

Or des décisions que le commun des mortels, les citoyens lambda, seraient incapables de comprendre, que seule la corporation des magistrats professionnels serait en mesure d’évaluer, seraient-elles de nature à donner confiance aux citoyens que nous sommes ? Il y a dans ces démarches quelque chose de troublant. Est-il concevable d’imaginer qu’un jugement rendu en notre nom nous soit à ce point étranger ? Et en l’absence de preuves discernables par le commun des mortels, la conviction des magistrats qui composeraient cette cour serait-elle une garantie de jugement équitable ?

L’avocat général, Pierre Cortes, avait pourtant requis 20, 25 et 30 ans de réclusion criminelle contre les trois accusés. L’ampleur de la différence entre les réquisitions de l’avocat général et le verdict du jury populaire oblige évidemment à se poser des questions.

Une autre affaire, en 2015, s’était terminée de la même manière. Guy Orsoni, fils d’Alain Orsoni, et onze autres personnes comparaissaient devant la même cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour un double assassinat et une tentative.

L’enquête avait été instruite par la JIRS de Marseille et l’avocat général était le même Pierre Cortes. Il avait demandé un total de 166 années de prison à l’encontre des douze accusés. La cour d’assises avait finalement prononcé, en juin, un acquittement général et ce jugement était confirmé en septembre par la Cour de cassation.

166 années de prison requises et un acquittement prononcé ! Le malaise était évident chez les magistrats. Certains d’entre eux avaient alors jeté le doute sur la compétence des jurys populaires. Ils invoquaient les risques de pressions ou d’intimidations mais également la complexité et la technicité de tels dossiers. Une complexité et une technicité qui justifieraient de renoncer, dans ces affaires, aux jurys populaires et conduiraient à envisager le recours à une cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels.

Ceux qui émirent cette idée semblaient ne pas douter du fait qu’une cour composée de magistrats professionnels aurait nécessairement condamné les accusés là où le jury populaire les avait acquittés. Comment l’absence de preuves perçue par le jury populaire pourrait-elle se transformer en une certitude de culpabilité de la part de magistrats professionnels ? Et la certitude des magistrats vaudrait-elle preuve ?

Dans l’affaire de l’assassinat d’Antoine Francisci, les magistrats sont une nouvelle fois ébranlés par la décision d’acquitter les accusés, prise par un jury populaire. Le journaliste de Corse-Matin qui a suivi le procès écrit que « ce verdict vient clôturer trois semaines d’une audience intense où l’absence de preuves matérielles reliant les accusés à la scène de crime est revenue en boucle ».

Il semblerait donc que ce n’est pas la complexité et la technicité du dossier qui expliquerait l’acquittement, et que ce ne serait donc pas l’incompétence du jury populaire qui serait en cause. Ce serait tout bêtement le manque de preuves.

Le 10 octobre 2025, à la suite de cette décision de la cour d’assises, le parquet général d’Aix-en-Provence faisait donc appel des acquittements. Le journal Corse-Matin, en livrant cette information, annonçait que, « selon une source judiciaire », « cette affaire devrait être jugée en appel par une cour d’assises spécialement composée uniquement de magistrats professionnels dans le cadre de la nouvelle loi contre le narcotrafic ».

Il convient bien sûr de rester très prudents face à cette information. Elle n’a pas été confirmée officiellement et on ne sait pas si elle le sera. Mais en l’état actuel de cette affaire, le commentaire proposé par le journal Corse-Matin nous ramène aux commentaires qui avaient suivi la décision du tribunal, en 2015, dans l’affaire qui concernait Guy Orsoni et ses coaccusés. Les magistrats seraient susceptibles de contester la compétence d’un jury populaire et auraient désormais la possibilité de se passer, en appel, de ce jury.

Une question se poserait alors. Les livres de droit nous enseignent que « le jury représente une manière très intelligente de faire face au risque de discrédit qui pèse sur toute justice dans une démocratie d’opinion ». Pour pacifier une société, les citoyens doivent avoir confiance dans la justice, dans les institutions chargées de rendre cette justice, et dans les décisions des tribunaux.

Or des décisions que le commun des mortels, les citoyens lambda, seraient incapables de comprendre, que seule la corporation des magistrats professionnels serait en mesure d’évaluer, seraient-elles de nature à donner confiance aux citoyens que nous sommes ? Il y a dans ces démarches quelque chose de troublant. Est-il concevable d’imaginer qu’un jugement rendu en notre nom nous soit à ce point étranger ? Et en l’absence de preuves discernables par le commun des mortels, la conviction des magistrats qui composeraient cette cour serait-elle une garantie de jugement équitable ?

Le procès consécutif à l’assassinat d’Antoine Sollacaro

Dans le procès des assassins présumés d’Antoine Sollacaro et de la tentative contre Charles Cervoni, les citoyens que nous sommes étaient une nouvelle fois (mais de manière très différente) éloignés du tribunal. Le 5 novembre 2025, la présidente de la cour, Véronique Maugendre, acceptait le huis clos demandé par la défense de Patrick Giovannoni.

Patrick Giovannoni faisait partie des accusés appelés à comparaitre dans ce procès mais il était également « collaborateur de justice » appelé à témoigner à charge contre ses coaccusés. Il avait demandé le huis clos pour raisons de sécurité.

Patrick Giovannoni était présenté comme le premier repenti officiel admis à témoigner dans un procès en France ! Ce recours aux repentis fait partie des revendications invoquées par ceux qui voudraient que la justice française se mette au diapason du système italien dans la lutte contre la criminalité organisée.

En Italie, ce statut a été créé en 1979. Depuis trente ans, le nombre de collaborateurs de justice oscille entre environ 700 et environ 1300. Ils étaient 793 au 31 décembre 2023. La première remarque qu’il convient de faire c’est que l’utilisation des repentis n’a jamais conduit la justice italienne à imposer le huis clos lors d’un procès.

En France, pour être exemplaire et pour solidifier la confiance que les citoyens doivent avoir dans leurs institutions judiciaires, le procès doit être compréhensible et accessible au grand public. La justice est rendue non pas au nom du « Pouvoir » mais au nom des citoyens. Elle est rendue non pas au nom de la raison d’État mais au nom du peuple.

L’acceptation du huis clos par la présidente du tribunal à Aix-en-Provence a jeté un froid. Cette décision était présentée par le journal Corse-Matin comme un « aveu de faiblesse ».

Il faut donc se poser la question de savoir en quoi cela représenterait un aveu de faiblesse ? Cela pourrait vouloir dire que, malgré leurs engagements, les autorités étaient incapables de protéger efficacement le témoin ?

Cela pourrait aussi vouloir dire que les faiblesses se situeraient dans le dossier de l’accusation et que les autorités préfèreraient limiter le plein accès du public et de la presse aux actes du procès et à l’oralité des débats ? Le huis clos est prévu, notamment pour la justice des mineurs, mais est toujours regrettable. Cela contrevient incontestablement au droit qu’ont les citoyens d’avoir pleinement accès au déroulement d’un procès.

Un procès qui démarrait d’autant plus mal que deux accusés importants manquaient à l’appel. Le principal accusé, Jacques Santoni, celui que les enquêteurs considèrent comme le donneur d’ordres, ne comparaitrait pas car sa santé ne lui permettait pas de participer aux débats ont fait valoir ses avocats. Raison acceptée par la présidente. Un second accusé, Mickaël Ettori, était en fuite depuis 2020.

Le principal accusé était donc absent des débats, la presse et le public étaient absents de la salle ! Une grande partie de l’accusation était dépendante d’un homme qualifié de « repenti ». Or contrairement à ce que laisse entendre ce qualificatif de repenti, ce dont nous parlons n’est pas réellement le résultat d’un acte de repentance. Il s’agit en très grande partie d’un marché : des informations, un témoignage, contre l’indulgence et la protection.

C’est, au demeurant, la raison pour laquelle les autorités judiciaires n’aiment pas le terme de repenti, qui n'existe ni en droit français ni en droit italien. Elles parlent de « collaborateurs de justice ». Mais qu’il s’agisse de fausse repentance ou de réelle collaboration, il n’en reste pas moins vrai que le témoignage en question est, à priori, plus ou moins lié à un marché. Il n’est donc pas totalement désintéressé. Ce n’est pas une raison pour ne pas l’entendre, évidemment, mais c’est une raison pour ne pas s’en contenter.

André Bacchiolelli, présent sur le banc des accusés, a été condamné à trente ans de réclusion criminelle assortis d’une peine de sureté de vingt ans. Il est donc, à l’issue du procès, officiellement le tireur, mais compte tenu de ses dénégations, compte tenu du huis clos et compte tenu de l’absence de Jacques Santoni, les raisons de l’assassinat de maitre Antoine Sollacaro restent obscures pour les citoyens que nous sommes.

Enfin, curieusement, Mickaël Ettori, en fuite depuis cinq ans, était arrêté par les forces de police deux jours après le prononcé du verdict. Rien décidément, durant ce procès, n’a paru fonctionner normalement.

Patrick Giovannoni faisait partie des accusés appelés à comparaitre dans ce procès mais il était également « collaborateur de justice » appelé à témoigner à charge contre ses coaccusés. Il avait demandé le huis clos pour raisons de sécurité.

Patrick Giovannoni était présenté comme le premier repenti officiel admis à témoigner dans un procès en France ! Ce recours aux repentis fait partie des revendications invoquées par ceux qui voudraient que la justice française se mette au diapason du système italien dans la lutte contre la criminalité organisée.

En Italie, ce statut a été créé en 1979. Depuis trente ans, le nombre de collaborateurs de justice oscille entre environ 700 et environ 1300. Ils étaient 793 au 31 décembre 2023. La première remarque qu’il convient de faire c’est que l’utilisation des repentis n’a jamais conduit la justice italienne à imposer le huis clos lors d’un procès.

En France, pour être exemplaire et pour solidifier la confiance que les citoyens doivent avoir dans leurs institutions judiciaires, le procès doit être compréhensible et accessible au grand public. La justice est rendue non pas au nom du « Pouvoir » mais au nom des citoyens. Elle est rendue non pas au nom de la raison d’État mais au nom du peuple.

L’acceptation du huis clos par la présidente du tribunal à Aix-en-Provence a jeté un froid. Cette décision était présentée par le journal Corse-Matin comme un « aveu de faiblesse ».

Il faut donc se poser la question de savoir en quoi cela représenterait un aveu de faiblesse ? Cela pourrait vouloir dire que, malgré leurs engagements, les autorités étaient incapables de protéger efficacement le témoin ?

Cela pourrait aussi vouloir dire que les faiblesses se situeraient dans le dossier de l’accusation et que les autorités préfèreraient limiter le plein accès du public et de la presse aux actes du procès et à l’oralité des débats ? Le huis clos est prévu, notamment pour la justice des mineurs, mais est toujours regrettable. Cela contrevient incontestablement au droit qu’ont les citoyens d’avoir pleinement accès au déroulement d’un procès.

Un procès qui démarrait d’autant plus mal que deux accusés importants manquaient à l’appel. Le principal accusé, Jacques Santoni, celui que les enquêteurs considèrent comme le donneur d’ordres, ne comparaitrait pas car sa santé ne lui permettait pas de participer aux débats ont fait valoir ses avocats. Raison acceptée par la présidente. Un second accusé, Mickaël Ettori, était en fuite depuis 2020.

Le principal accusé était donc absent des débats, la presse et le public étaient absents de la salle ! Une grande partie de l’accusation était dépendante d’un homme qualifié de « repenti ». Or contrairement à ce que laisse entendre ce qualificatif de repenti, ce dont nous parlons n’est pas réellement le résultat d’un acte de repentance. Il s’agit en très grande partie d’un marché : des informations, un témoignage, contre l’indulgence et la protection.

C’est, au demeurant, la raison pour laquelle les autorités judiciaires n’aiment pas le terme de repenti, qui n'existe ni en droit français ni en droit italien. Elles parlent de « collaborateurs de justice ». Mais qu’il s’agisse de fausse repentance ou de réelle collaboration, il n’en reste pas moins vrai que le témoignage en question est, à priori, plus ou moins lié à un marché. Il n’est donc pas totalement désintéressé. Ce n’est pas une raison pour ne pas l’entendre, évidemment, mais c’est une raison pour ne pas s’en contenter.

André Bacchiolelli, présent sur le banc des accusés, a été condamné à trente ans de réclusion criminelle assortis d’une peine de sureté de vingt ans. Il est donc, à l’issue du procès, officiellement le tireur, mais compte tenu de ses dénégations, compte tenu du huis clos et compte tenu de l’absence de Jacques Santoni, les raisons de l’assassinat de maitre Antoine Sollacaro restent obscures pour les citoyens que nous sommes.

Enfin, curieusement, Mickaël Ettori, en fuite depuis cinq ans, était arrêté par les forces de police deux jours après le prononcé du verdict. Rien décidément, durant ce procès, n’a paru fonctionner normalement.

La justice rendue au nom du peuple

Les deux affaires qui ont eu, ainsi, pour cadre la Corse sont troublantes. Elles donnent le sentiment que la justice tâtonne ou se cherche. Elles donnent le sentiment que différents acteurs voudraient s’exonérer des principes du droit. Elles donnent le sentiment qu’au sujet de la Corse ces principes fondateurs ne pourraient pas fonctionner. Que la justice dans cette île et au sujet de cette île ne pourrait plus être rendue au nom du peuple, en notre nom, mais au nom d’impératifs que seul l’État et des spécialistes du droit seraient en mesure d’évaluer.

Il semble en réalité que la revendication formulée d’introduire les termes, les méthodes et les principes du droit italien dans le droit français ait parfois un effet un peu déstabilisateur. Il est vrai que ces deux pays sont relativement proches et que leur conception du droit les distingue face aux conceptions anglo-saxonnes.

Ces deux pays pourtant n’ont évidemment pas la même histoire. La France a une tradition issue de la révolution française qui la rend très méfiante à l’égard de ce que fut la justice royale d’ancien régime et elle a une conception assez radicale de la laïcité. L’Italie a adopté certains principes issus du code civil français, mais son unité est plus récente, sa culture de l’État moins ancrée, et elle conserve le droit d’accrocher des crucifix dans les classes d’école, dans les lieux publics et dans le tribunal parfois.

Dans le domaine judiciaire, le souci en France est de rendre la justice accessible en toutes occasions aux citoyens, alors qu’en Italie d’après les spécialistes, les actes de la procédure seraient plus difficiles à suivre pour le grand public : « À la différence de l’audience française où les débats se présentent comme un récit clair et intelligible qui retrace le parcours de vie de l’accusé ainsi que le déroulement des faits qui lui sont reprochés, l’audience italienne reste hermétique à la compréhension des profanes » peut-on lire dans les Cahiers de la justice aux éditions Dalloz en 2012.

Il n’est donc pas facile d’harmoniser des traditions judiciaires qui sans être étrangères l’une à l’autre ne traduise pas des comportements culturels semblables. Un observateur non dénué de « mauvais-esprit » ferait remarquer que si la justice en France est effectivement rendue au nom du peuple, encore faudrait-il savoir de quel peuple on parle. Mais le « mauvais-esprit » n’a jamais rien résolu.

Il semble en réalité que la revendication formulée d’introduire les termes, les méthodes et les principes du droit italien dans le droit français ait parfois un effet un peu déstabilisateur. Il est vrai que ces deux pays sont relativement proches et que leur conception du droit les distingue face aux conceptions anglo-saxonnes.

Ces deux pays pourtant n’ont évidemment pas la même histoire. La France a une tradition issue de la révolution française qui la rend très méfiante à l’égard de ce que fut la justice royale d’ancien régime et elle a une conception assez radicale de la laïcité. L’Italie a adopté certains principes issus du code civil français, mais son unité est plus récente, sa culture de l’État moins ancrée, et elle conserve le droit d’accrocher des crucifix dans les classes d’école, dans les lieux publics et dans le tribunal parfois.

Dans le domaine judiciaire, le souci en France est de rendre la justice accessible en toutes occasions aux citoyens, alors qu’en Italie d’après les spécialistes, les actes de la procédure seraient plus difficiles à suivre pour le grand public : « À la différence de l’audience française où les débats se présentent comme un récit clair et intelligible qui retrace le parcours de vie de l’accusé ainsi que le déroulement des faits qui lui sont reprochés, l’audience italienne reste hermétique à la compréhension des profanes » peut-on lire dans les Cahiers de la justice aux éditions Dalloz en 2012.

Il n’est donc pas facile d’harmoniser des traditions judiciaires qui sans être étrangères l’une à l’autre ne traduise pas des comportements culturels semblables. Un observateur non dénué de « mauvais-esprit » ferait remarquer que si la justice en France est effectivement rendue au nom du peuple, encore faudrait-il savoir de quel peuple on parle. Mais le « mauvais-esprit » n’a jamais rien résolu.

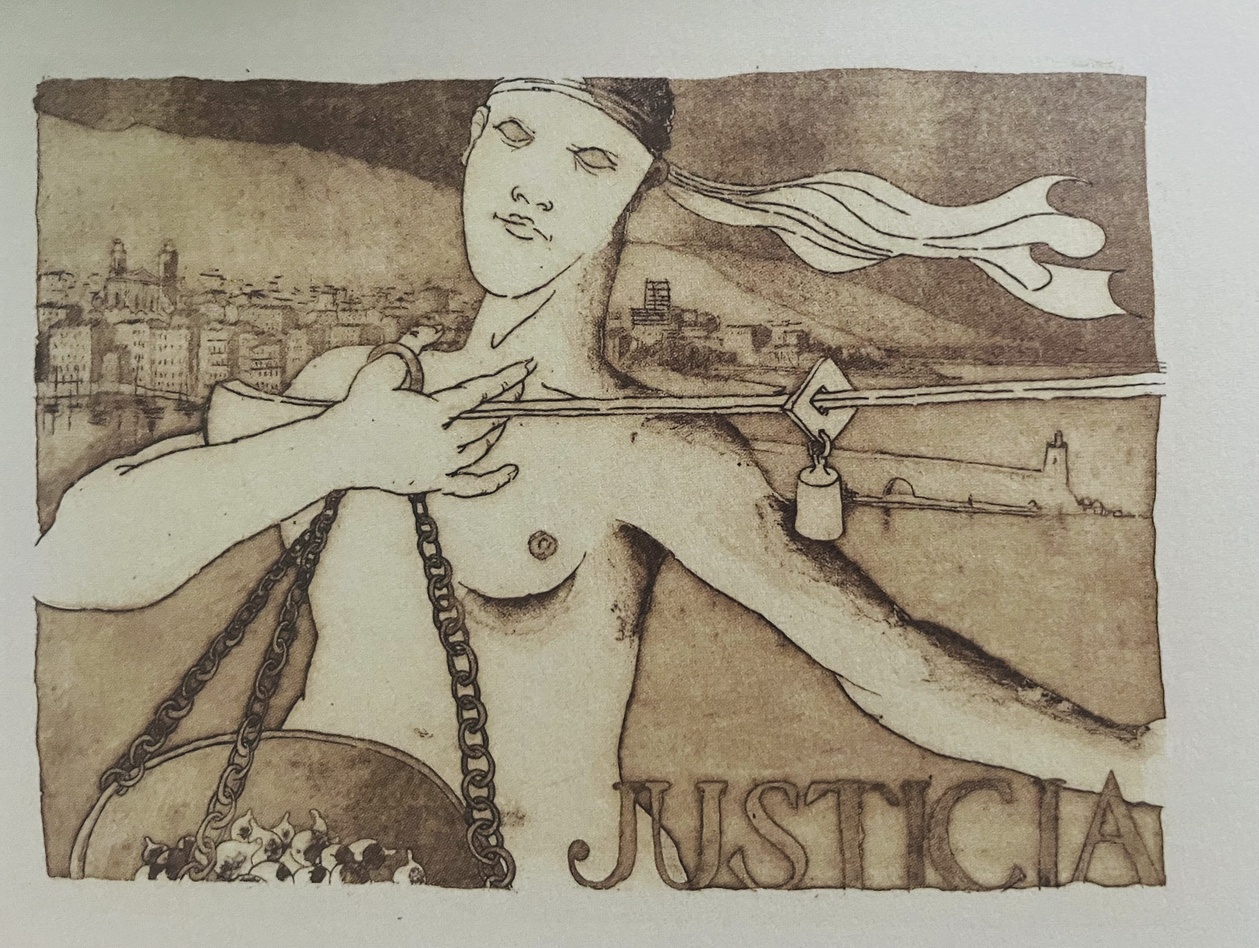

En savoir plus sur l'illustration

Cette gravure est signée Tonì Casalonga, elle fait partie d'une série consacrée aux vertus.