De qui se moque-t-on ?

À propos de quoi ?

Et depuis quand ?

« Le Corse emploie volontiers trois saisons sur quatre à ne rien faire, à patiner ses armes, à jouer aux cartes et aux osselets, à s’accompagner de la cetera…» écrivait le voyageur allemand Ferdinand Gregorovius en 1854.

Depuis longtemps, à propos de leur inaptitude au travail on se moque des Corses. Moi-même, quand j’arrivai à Paris pour préparer le concours d’entrée aux Beaux-Arts, la première chose que l’on me demanda en rigolant quand j’eus donné mon nom – Casalonga – fut : « est-ce que cela veut dire chaise-longue ? ».

Il faut donc affronter cette séculaire idée reçue du Corse ennemi du travail et, plutôt que de s’en offenser ou, pire, de s’y conformer par un réflexe d’éthnotypisme abusif, tenter d’en comprendre la cause.

Depuis toujours, selon les époques et les civilisations, selon l’état des technologies du moment, à cause de l’insularité et de la démographie de sa terre, le Corse a du s’ingénier à trouver en lui-même – ou chez son proche voisin – la réponse à presque tous ses besoins.

C’est pourquoi, de la chose la plus humble à l’ouvrage le plus complexe, derrière chaque acte productif il y a un homme – ou une femme – nommément désigné et irremplaçable dans son geste et dans son savoir. Ceci ne s’appelle pas le travail, même s’il commence avec l’étoile du matin et ne s’achève qu’à la nuit tombée. (Accordons toutefois à Ferdinand Gregorovius l’heure de la sieste pour jouer aux osselets et de la cetera !). Non, ceci ne s’appelle pas un travail, ceci s’appelle une œuvre.

À propos de quoi ?

Et depuis quand ?

« Le Corse emploie volontiers trois saisons sur quatre à ne rien faire, à patiner ses armes, à jouer aux cartes et aux osselets, à s’accompagner de la cetera…» écrivait le voyageur allemand Ferdinand Gregorovius en 1854.

Depuis longtemps, à propos de leur inaptitude au travail on se moque des Corses. Moi-même, quand j’arrivai à Paris pour préparer le concours d’entrée aux Beaux-Arts, la première chose que l’on me demanda en rigolant quand j’eus donné mon nom – Casalonga – fut : « est-ce que cela veut dire chaise-longue ? ».

Il faut donc affronter cette séculaire idée reçue du Corse ennemi du travail et, plutôt que de s’en offenser ou, pire, de s’y conformer par un réflexe d’éthnotypisme abusif, tenter d’en comprendre la cause.

Depuis toujours, selon les époques et les civilisations, selon l’état des technologies du moment, à cause de l’insularité et de la démographie de sa terre, le Corse a du s’ingénier à trouver en lui-même – ou chez son proche voisin – la réponse à presque tous ses besoins.

C’est pourquoi, de la chose la plus humble à l’ouvrage le plus complexe, derrière chaque acte productif il y a un homme – ou une femme – nommément désigné et irremplaçable dans son geste et dans son savoir. Ceci ne s’appelle pas le travail, même s’il commence avec l’étoile du matin et ne s’achève qu’à la nuit tombée. (Accordons toutefois à Ferdinand Gregorovius l’heure de la sieste pour jouer aux osselets et de la cetera !). Non, ceci ne s’appelle pas un travail, ceci s’appelle une œuvre.

L’œuvre

Or, nous dit Hannah Arendt dans la Condition de l’homme moderne à laquelle je consacrerai tous les guillemets qui vont suivre, « la révolution industrielle a remplacé l’artisanat par le travail ; il en résulte que tous les objets du monde moderne sont devenus des produits du travail dont le sort naturel est d’être consommés, au lieu d’être des produits de l’œuvre, destinés à servir ».

Ce n’est un secret pour personne que la Corse n’a pas vécu, en son temps, la révolution industrielle pour ce qui est des activités de productions.

Et si aujourd’hui elle participe pleinement à l’évolution consumériste, c’est seulement par le biais des importations. Le Corse, si tant est qu’il existe et que l’on puisse le définir, le Corse de Corse n’est donc pas un « homme moderne » dans le sens où l’entend Hannah Arendt. Parce que nous n’avons pas, pour employer ses propres termes, « changé l’œuvre en travail ». D’« homo faber » nous ne nous sommes pas transformés en « homo laborans ».

Ce n’est un secret pour personne que la Corse n’a pas vécu, en son temps, la révolution industrielle pour ce qui est des activités de productions.

Et si aujourd’hui elle participe pleinement à l’évolution consumériste, c’est seulement par le biais des importations. Le Corse, si tant est qu’il existe et que l’on puisse le définir, le Corse de Corse n’est donc pas un « homme moderne » dans le sens où l’entend Hannah Arendt. Parce que nous n’avons pas, pour employer ses propres termes, « changé l’œuvre en travail ». D’« homo faber » nous ne nous sommes pas transformés en « homo laborans ».

Déshumanisation

« Tandis qu’aux yeux de l’«homo faber" la force de travail n’est qu’un moyen en vue d’une fin nécessairement plus haute, objet d’usage ou objet d’échange, la société de travail confère à la force de travail la même valeur supérieure qu’elle attribue à la machine.

En d’autres termes, cette société n’est plus humaine qu’en apparence. »

Aussi sommes-nous restés immobiles, ou plutôt circonspects, sans avoir adopté de nouveaux repères, gardant encore enfouies en nous les anciennes normes désormais démodées. Comme, par exemple, l’attachement à des parcelles de terre ou d’habitation sans utilité ni valeur vénale, ou comme le fétichisme de certains vestiges des dures activités du passé comme le « tribbiu » qui orne les portails en Balagne, ou la « secchja » qui décore les salles à manger au Niolu, comme enfin ce que l’on appelle notre rapport bizarre à l’argent.

En d’autres termes, cette société n’est plus humaine qu’en apparence. »

Aussi sommes-nous restés immobiles, ou plutôt circonspects, sans avoir adopté de nouveaux repères, gardant encore enfouies en nous les anciennes normes désormais démodées. Comme, par exemple, l’attachement à des parcelles de terre ou d’habitation sans utilité ni valeur vénale, ou comme le fétichisme de certains vestiges des dures activités du passé comme le « tribbiu » qui orne les portails en Balagne, ou la « secchja » qui décore les salles à manger au Niolu, comme enfin ce que l’on appelle notre rapport bizarre à l’argent.

Ré-édifier le monde ?

L’homo faber, dont toute l’activité est déterminée par l’emploi constant de repères, de mesures, de normes, ne put supporter de perdre les normes et les repères « absolus ». Car l’argent qui sert évidemment de dénominateur commun aux objets de toute sorte qui peuvent ainsi s’échanger les uns contre les autres, ne possède nullement l’existence indépendante et objective, transcendant toutes les utilisations et résistant à toute manipulation que possèdent l’aune ou la toise à l’égard des choses qu’elles doivent mesurer et à l’égard des hommes qui s’en servent.

C’est cette perte des normes et des règles universelles, sans lesquelles l’homme ne pourrait édifier un monde, que Platon devinait dans la proposition de Protagoras : établi l’homme fabriquant d’objets et l’usage qu’il en fait comme mesure suprême des objets. »

Ce que les Corses avaient édifié sur leur terre n’existe plus qu’à l’état de traces et si nous voulons, sur ces ruines, ré-édifier un monde nous devons l’appuyer sur de nouvelles « normes et règles universelles ». N’est-ce pas là le domaine du créateur, de l’artiste ?

C’est cette perte des normes et des règles universelles, sans lesquelles l’homme ne pourrait édifier un monde, que Platon devinait dans la proposition de Protagoras : établi l’homme fabriquant d’objets et l’usage qu’il en fait comme mesure suprême des objets. »

Ce que les Corses avaient édifié sur leur terre n’existe plus qu’à l’état de traces et si nous voulons, sur ces ruines, ré-édifier un monde nous devons l’appuyer sur de nouvelles « normes et règles universelles ». N’est-ce pas là le domaine du créateur, de l’artiste ?

Arte

« Hè un artista », dit-on volontiers de quelqu’un qui est pour le moins un fantaisiste, quelqu’un d’imprévisible, de peu fiable. Pas sérieux, en somme.

Et pourtant, un de nos plus beaux proverbes nous enseigne que « chì hà e so arte hà e so parte ». Car ici le mot « arte » est entendu dans son sens premier, celui de la capacité à arranger les choses les unes avec les autres, en bon ordre et en bonne harmonie. Celui à qui ce savoir, ces savoirs faire, ont été transmis peut estimer qu’il a reçu sa part de l’héritage. La meilleure, celle qui lui permettra de conduire sa vie. C’est l’histoire de celui à qui l’on a appris à pêcher au lieu de lui donner un poisson. Mais celui-là est-il un être d’exception ou peut-il être la multitude ? Rappelons-nous l’étonnement d’Antonin Artaud découvrant qu’à Bali, le mot artiste n’existait pas, car la fonction était répartie sur l’ensemble du corps social, dans une sorte d’inconscience sereine de la beauté de son art.

En Corse, de quel art s’agissait-il ? À en croire nos esprits moqueurs, « di l’arte di Michelassu, chi hè d’ùn fà nulla è d’andà à spassu. »

Mais ne revenons pas à notre point de départ, et réfléchissons plutôt à la fonction de l’art : penser, vouloir, créer le beau.

Bellu, in corsu, chì sensu hà ? En plus du sens évident qualifiant la beauté, la langue corse lui en confère quelques autres.

Selon Pasquale Marchetti, « bellu » peut signifier : pour de bon, vraiment, comme « hè bellu scemu », (il est bien fou) « so malatu bellu bè » (je suis vraiment malade). « Bellu » peut aussi indiquer : tranquillement, avec insouciance comme dans « ne venia bellu bellu ». « Bellu » peut enfin affirmer : complètement, comme dans « hè bella che compia », elle est complètement terminée.

Mais continuons. Chez Matteu Ceccaldi, « bellu » peut définir la quantité : « ci hè una bella stonda che parlu », voilà un grand moment que je parle. « Bellu » peut aussi, précédent un adjectif ou un participe passé, signifier : bien, complètement. Le fruit est « bellu maturu », la jument « bella stanca », l’homme « bellu fieru », la chèvre « bella munta ». Devant un nombre, « bellu » indique : jusqu’à comme dans « à belli due, à belli trè ». On peut aller jusqu’à deux, jusqu’à trois… dictionnaires.

Si notre langue accorde à la beauté toutes ces fonctions au quotidien, de « vraiment » à « complètement » en passant par « tranquillement », comment imaginer que dans le sens premier de ce mot notre pensée d’homme « non-moderne » n’ait pas été sensible à la beauté des œuvres de l’art ?

J’entends bien que l’on va ici me rétorquer « où sont vos Mozart, vos Picasso, vos Stendhal, vos Michel-Ange ?... Sans artistes pour les penser, où sont les œuvres d’art ? ».

Et pourtant, un de nos plus beaux proverbes nous enseigne que « chì hà e so arte hà e so parte ». Car ici le mot « arte » est entendu dans son sens premier, celui de la capacité à arranger les choses les unes avec les autres, en bon ordre et en bonne harmonie. Celui à qui ce savoir, ces savoirs faire, ont été transmis peut estimer qu’il a reçu sa part de l’héritage. La meilleure, celle qui lui permettra de conduire sa vie. C’est l’histoire de celui à qui l’on a appris à pêcher au lieu de lui donner un poisson. Mais celui-là est-il un être d’exception ou peut-il être la multitude ? Rappelons-nous l’étonnement d’Antonin Artaud découvrant qu’à Bali, le mot artiste n’existait pas, car la fonction était répartie sur l’ensemble du corps social, dans une sorte d’inconscience sereine de la beauté de son art.

En Corse, de quel art s’agissait-il ? À en croire nos esprits moqueurs, « di l’arte di Michelassu, chi hè d’ùn fà nulla è d’andà à spassu. »

Mais ne revenons pas à notre point de départ, et réfléchissons plutôt à la fonction de l’art : penser, vouloir, créer le beau.

Bellu, in corsu, chì sensu hà ? En plus du sens évident qualifiant la beauté, la langue corse lui en confère quelques autres.

Selon Pasquale Marchetti, « bellu » peut signifier : pour de bon, vraiment, comme « hè bellu scemu », (il est bien fou) « so malatu bellu bè » (je suis vraiment malade). « Bellu » peut aussi indiquer : tranquillement, avec insouciance comme dans « ne venia bellu bellu ». « Bellu » peut enfin affirmer : complètement, comme dans « hè bella che compia », elle est complètement terminée.

Mais continuons. Chez Matteu Ceccaldi, « bellu » peut définir la quantité : « ci hè una bella stonda che parlu », voilà un grand moment que je parle. « Bellu » peut aussi, précédent un adjectif ou un participe passé, signifier : bien, complètement. Le fruit est « bellu maturu », la jument « bella stanca », l’homme « bellu fieru », la chèvre « bella munta ». Devant un nombre, « bellu » indique : jusqu’à comme dans « à belli due, à belli trè ». On peut aller jusqu’à deux, jusqu’à trois… dictionnaires.

Si notre langue accorde à la beauté toutes ces fonctions au quotidien, de « vraiment » à « complètement » en passant par « tranquillement », comment imaginer que dans le sens premier de ce mot notre pensée d’homme « non-moderne » n’ait pas été sensible à la beauté des œuvres de l’art ?

J’entends bien que l’on va ici me rétorquer « où sont vos Mozart, vos Picasso, vos Stendhal, vos Michel-Ange ?... Sans artistes pour les penser, où sont les œuvres d’art ? ».

Œuvres d’art

« Les œuvres d’art sont des objets de pensée, mais elles n’en sont pas moins des objets. De soi-même, le processus de pensée ne produit, ne fabrique pas plus d’objets concrets, livres, tableaux, statues, partitions, que de soi-même l’utilisation ne produit ni ne fabrique des maisons ou des meubles. La réification qui a lieu dans l’écriture, la peinture, le modelage ou la composition est évidement liée à la pensée qui l’a précédée, mais ce qui fait de la pensée une réalité, ce qui fabrique des objets de pensée, c’est le même ouvrage qui, grâce à l’instrument primordial des mains humaines, construit les autres objets durables de l’artifice humain. »

Nature

D’autres diront : qu’avez-vous besoins des beautés de la culture quand vous avez celles de la nature ? Mais la nature elle-même, sous la forme du paysage, n’est-elle pas un objet de la pensée, variable selon les époques, les observateurs, et les critères d’appréciations ?

Songeons aux descriptions anciennes de l’île de Corse qui la qualifiait d’horrible, terrifiante, noire, inhospitalière, à cause de ses rivages (déchiquetés), de ses eaux (profondes), de ses montagnes (abruptes), de son maquis (sauvage), de ses forêts (lugubres) ou de ses torrents (furieux). Et somme, tout ce qui fait son charme touristique aujourd’hui, tout ce que nous nommons beauté.

Je ne pense pas que la beauté de la nature soit une donnée objective, ni a fortiori qu’elle apporte une quelconque éducation esthétique à ceux qui l’habitent, le plus souvent par hasard et non par choix.

Reste donc, solide, le lien entre la pensée et la main, entre l’être et l’œuvre. Et le sentiment de la beauté qui en résulte dans la conscience émue de celui qui contemple.

Il s’agit, comme me le dit souvent un de mes voisins artisan-maçon (un « maestru di muru » libéré, quand il le faut, de la ligne droite, du fil à plomb et de l’angle à 90 degrés) il s’agit de « contenter l’œil », ce qui est proprement inexplicable. Mais qui est visible, observable.

Songeons aux descriptions anciennes de l’île de Corse qui la qualifiait d’horrible, terrifiante, noire, inhospitalière, à cause de ses rivages (déchiquetés), de ses eaux (profondes), de ses montagnes (abruptes), de son maquis (sauvage), de ses forêts (lugubres) ou de ses torrents (furieux). Et somme, tout ce qui fait son charme touristique aujourd’hui, tout ce que nous nommons beauté.

Je ne pense pas que la beauté de la nature soit une donnée objective, ni a fortiori qu’elle apporte une quelconque éducation esthétique à ceux qui l’habitent, le plus souvent par hasard et non par choix.

Reste donc, solide, le lien entre la pensée et la main, entre l’être et l’œuvre. Et le sentiment de la beauté qui en résulte dans la conscience émue de celui qui contemple.

Il s’agit, comme me le dit souvent un de mes voisins artisan-maçon (un « maestru di muru » libéré, quand il le faut, de la ligne droite, du fil à plomb et de l’angle à 90 degrés) il s’agit de « contenter l’œil », ce qui est proprement inexplicable. Mais qui est visible, observable.

Forme

C’est même davantage : cela participe au bonheur du quotidien, bien au-delà de l’utilité, car « tout ce qui a une forme, tout ce qui est visible est forcément beau ou laid, ou entre les deux. Tout ce qui est doit paraître, et rien ne peut paraître sans une forme propre ; aussi n’y a-t-il en fait aucun objet qui ne transcende de quelconque façon son utilisation fonctionnelle et sa transcendance, beauté ou laideur, est identique à son apparence en public, au fait d’être vu. »

Les guillemets refermés, j’ajouterais : d’être vu par un œil qui sait mettre un nom sur l’œuvre. Soit par la proximité (« mì, quellu l’hà fattu u missiavu di a moglia di Paulu »), soit par la culture, héritée ou adoptée, nommer l’œuvre la situe dans l’espace et dans le temps et fait exister son auteur au sein de la communauté des vivants par-delà la mort elle-même.

Serait-ce nostalgie que de penser ainsi ? Bien au contraire ! On a cru pendant un moment qu’aux temps modernes allait succéder l’ère « post-moderne » où l’homme serait libéré de toutes les contraintes – et la mémoire en est une – par une sorte de progrès définitif.

Mais aujourd’hui, Bernard Stiegler parle plutôt d’« époque hyper-moderne » où les technologies ressembleront aux êtres qui les créent et les utilisent librement, et non pas les êtres à des machines qui les asservissent.

Les temps à venir ne seront pas moins durs que ne l’étaient pour nos anciens et nos ancêtres ceux de la Corse indéfinie « d’avant 14 », et pour les vivre pleinement sans doute faudra-t-il apprendre à se souvenir d’eux, et de leurs œuvres.

Dans le Livre de sable, Borges a écrit : « mon père - je crois bien que c’est lui - dit que Bacon prétendait que si apprendre c’est se souvenir, ignorer n’est en fait qu’avoir oublié ».

Se souvenir, n’est-ce pas découvrir ce qui était caché, ce qui était couvert : SCOPRE ! Découvrir, comme Christophe Colomb, un continent là où on pensait un abîme, découvrir comme Marie Curie une source d’énergie là où l’on croyait le cœur de la matière immobile.

Comme un archéologue, découvrir une civilisation enfouie sous l’épaisseur des siècles là où on ne voyait qu’un champ aride et stérile.

Les guillemets refermés, j’ajouterais : d’être vu par un œil qui sait mettre un nom sur l’œuvre. Soit par la proximité (« mì, quellu l’hà fattu u missiavu di a moglia di Paulu »), soit par la culture, héritée ou adoptée, nommer l’œuvre la situe dans l’espace et dans le temps et fait exister son auteur au sein de la communauté des vivants par-delà la mort elle-même.

Serait-ce nostalgie que de penser ainsi ? Bien au contraire ! On a cru pendant un moment qu’aux temps modernes allait succéder l’ère « post-moderne » où l’homme serait libéré de toutes les contraintes – et la mémoire en est une – par une sorte de progrès définitif.

Mais aujourd’hui, Bernard Stiegler parle plutôt d’« époque hyper-moderne » où les technologies ressembleront aux êtres qui les créent et les utilisent librement, et non pas les êtres à des machines qui les asservissent.

Les temps à venir ne seront pas moins durs que ne l’étaient pour nos anciens et nos ancêtres ceux de la Corse indéfinie « d’avant 14 », et pour les vivre pleinement sans doute faudra-t-il apprendre à se souvenir d’eux, et de leurs œuvres.

Dans le Livre de sable, Borges a écrit : « mon père - je crois bien que c’est lui - dit que Bacon prétendait que si apprendre c’est se souvenir, ignorer n’est en fait qu’avoir oublié ».

Se souvenir, n’est-ce pas découvrir ce qui était caché, ce qui était couvert : SCOPRE ! Découvrir, comme Christophe Colomb, un continent là où on pensait un abîme, découvrir comme Marie Curie une source d’énergie là où l’on croyait le cœur de la matière immobile.

Comme un archéologue, découvrir une civilisation enfouie sous l’épaisseur des siècles là où on ne voyait qu’un champ aride et stérile.

Vita activa

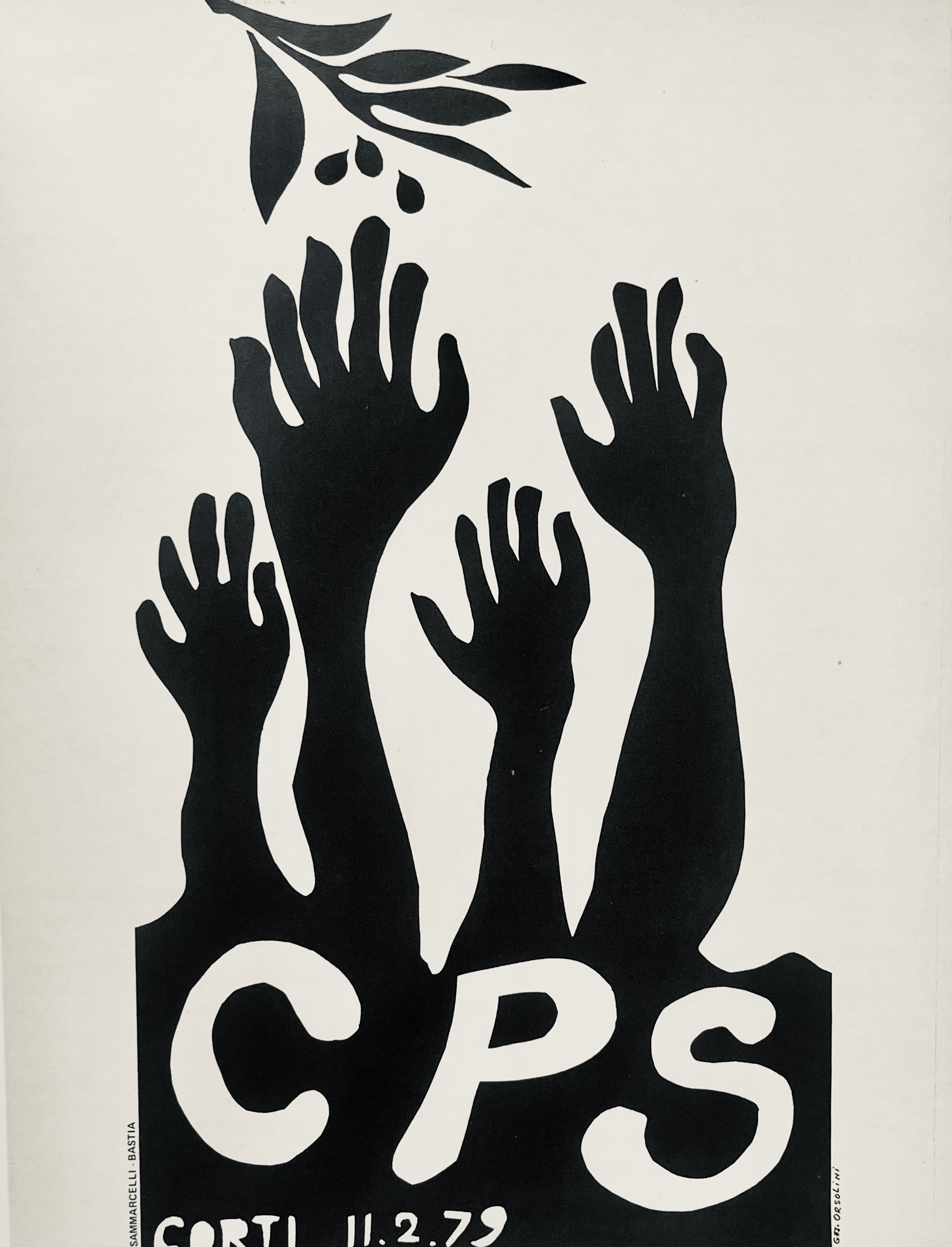

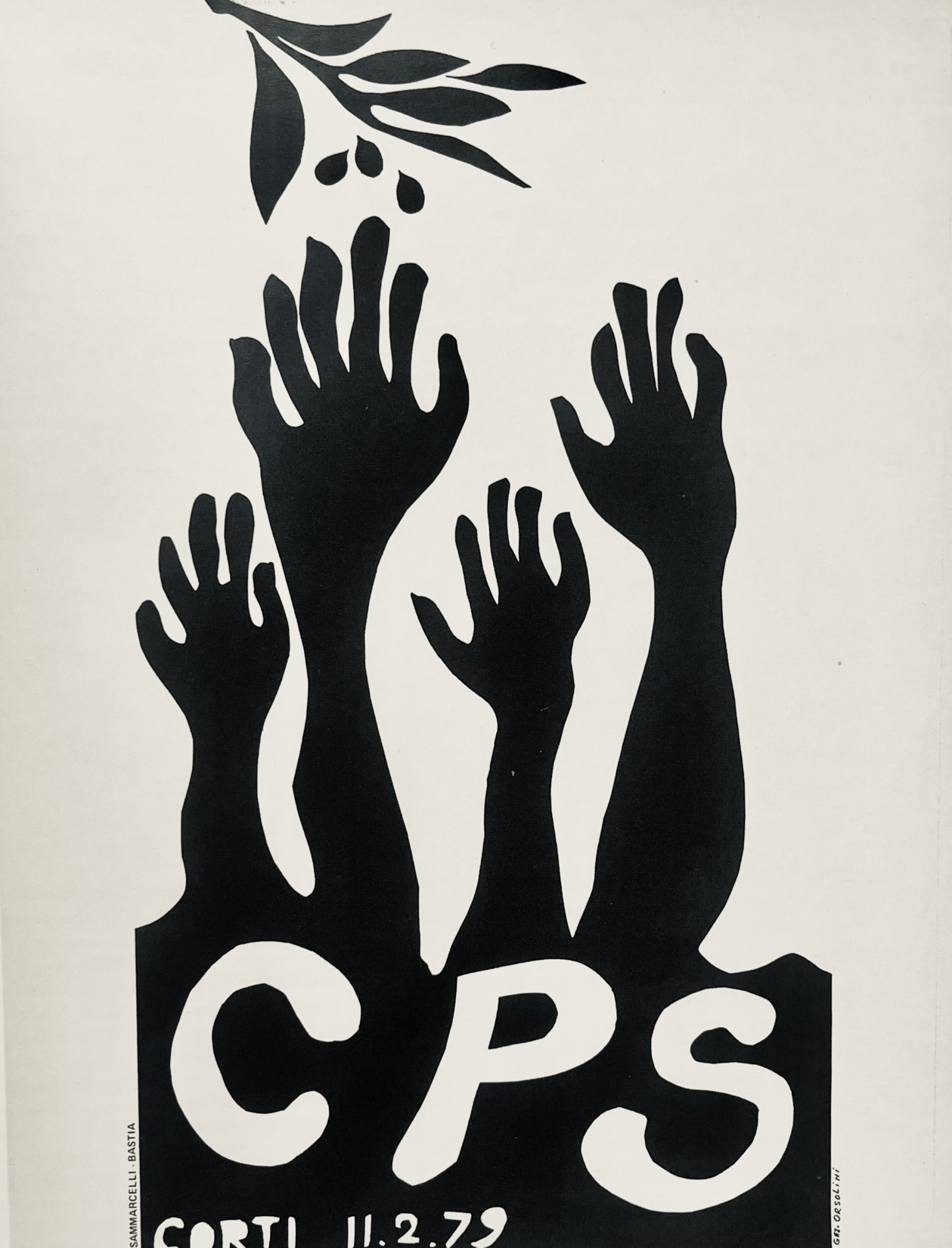

L’image de notre pays, de sa culture, de son identité, de son être-ensemble, de son rapport à l’espace, au temps et aux choses, de sa philosophie de la « vita activa » - terme que Hanna Arendt propose pour « désigner trois activités humaine fondamentales : le travail, l’œuvre et l’action » - cette image doit faire l’objet d’une découverte, d’une archéologie de sa beauté en déblayant les amoncellements d’idées reçus qui recouvrent encore son passé, troublent son présent et obscurcissent son avenir.

L’action a déjà commencé, elle n’est pas terminée. Et si elle provoque des douleurs, n’appelle-t-on pas le bouleversement physiologique qui précède et accompagne la naissance : le travail ?

L’action a déjà commencé, elle n’est pas terminée. Et si elle provoque des douleurs, n’appelle-t-on pas le bouleversement physiologique qui précède et accompagne la naissance : le travail ?

Ce texte est issu d'une conférence prononcée le 30 novembre 2007 lors des Troisièmes rencontres de l'Association Scopre, à Marignana, sur le thème "Le travail, quelle valeur en Corse ?".