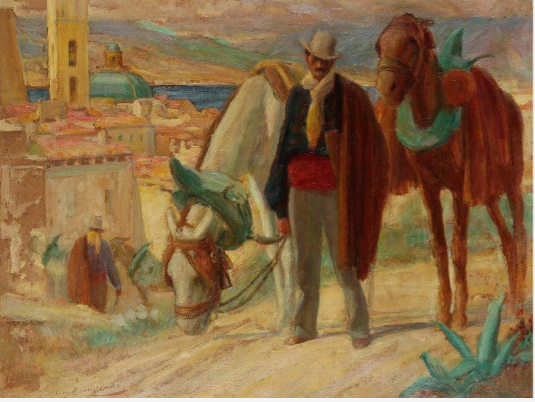

Leon-Charles Canniccioni, Muletiers à Calvi

Tout chercheur intéressé par le système politique dit traditionnel corse connaît l’ouvrage de Pierre Piobb, La Corse d’aujourd’hui. Ses mœurs, ses ressources, sa détresse, publié en 1909 et plusieurs fois réédité, la dernière fois en 2020. On sait un peu moins que Piobb est le pseudonyme choisi par le comte Pierre Vincenti, originaire de Piubbeta, journaliste et chroniqueur, qui s’était – assez brièvement – investi à Ajaccio dans L’Écho de la Corse en 1893. Toutefois, Piobb consacra la majeure partie de ses recherches et écrits au symbolisme et à l’ésotérisme, domaines dans lesquels il devint une véritable figure. Un de ses confrères, Félix Cadet de Gassicourt, en laissa une courte biographie qui témoigne de la richesse de son parcours.

Pour en revenir à la Corse, Piobb montre une connaissance et une analyse des fonctionnements politiques et sociaux qui sont très supérieures à celles de la plupart de ses contemporains. Sachant que les chapitres consacrés à la politique sont les plus connus, nous avons retenu ici quelques passages relatifs à l’économie de l’île. D’autres extraits, relatifs aux pratiques linguistiques, méritent aussi beaucoup d’attention. Pour celles et ceux qui veulent s’en convaincre, l’essai est disponible en intégralité, en version numérique, sur le site de la bibliothèque universitaire de Corse.

Pour en revenir à la Corse, Piobb montre une connaissance et une analyse des fonctionnements politiques et sociaux qui sont très supérieures à celles de la plupart de ses contemporains. Sachant que les chapitres consacrés à la politique sont les plus connus, nous avons retenu ici quelques passages relatifs à l’économie de l’île. D’autres extraits, relatifs aux pratiques linguistiques, méritent aussi beaucoup d’attention. Pour celles et ceux qui veulent s’en convaincre, l’essai est disponible en intégralité, en version numérique, sur le site de la bibliothèque universitaire de Corse.

La Corse: une, multiple et... laborieuse

La nature du sol de chacune des régions, le caractère spécial des événements qui s’y sont déroulés, la mentalité particulière de leurs habitants, doivent toujours entrer en ligne de compte quand on parle de la Corse.

Cela est si vrai que lorsque deux Corses s’abordent sans se connaître, ils se demandent : «De quel pays êtes-vous?» Le pays, c’est-à-dire la région, différencie considérablement les Corses entre eux.

Le reproche qu’on leur fait généralement de mépriser le travail agricole ne s’applique pas à tous. Il est peut-être juste en ce qui concerne les pomontinchi, – et encore. Mais il est complètement faux à l’égard des autres régionaux.

Les capi-corsini, les balanini, les bonifazini et les castagnicciaj sont des agriculteurs, sans doute mauvais, sans doute routiniers, sans doute ignorants, mais ce sont des agriculteurs. On sait qu’ils n’ont pas la fierté des chefs de clan du Pomonte, ils n’ont donc aucune raison héréditaire de considérer l’agriculture comme une déchéance.

Et, en fait, ils ne la considèrent pas comme telle. Dans ces régions, même aux temps de la domination génoise, les familles s’enorgueillissaient de leurs forêts de châtaigniers, de leurs vastes champs de blé d’Aleria.

Savent-ils, ceux qui émettent de tels jugements téméraires sur la Corse et les Corses, que certaines familles de la Balagne et de la Castagniccia retiraient annuellement, il y a encore cent ans, des vingtaines, des trentaines et même des quarantaines de mille francs de leurs terres ? Connaissent-ils ces granges, en ruines maintenant, dans les plaines d’Aleria qui, sous la Restauration, contenaient des milliers de quintaux de blé? Mais connaissent-ils seulement les noms de ces familles d’agriculteurs? Elles n’ont jamais fait parler d’elles, parce qu’elles ne se sont guère mêlées, sinon de très loin, aux luttes intestines, et leurs enfants se sont très peu expatriés parce qu’ils n’en éprouvaient nul besoin. Dans ces conditions, elles sont demeurées ignorées des historiens et des monographes.

Mais les habitants de leurs régions respectives les connaissent fort bien et ils savent également bien qu’elles sont plus nombreuses qu’on ne le croit.

Cela est si vrai que lorsque deux Corses s’abordent sans se connaître, ils se demandent : «De quel pays êtes-vous?» Le pays, c’est-à-dire la région, différencie considérablement les Corses entre eux.

Le reproche qu’on leur fait généralement de mépriser le travail agricole ne s’applique pas à tous. Il est peut-être juste en ce qui concerne les pomontinchi, – et encore. Mais il est complètement faux à l’égard des autres régionaux.

Les capi-corsini, les balanini, les bonifazini et les castagnicciaj sont des agriculteurs, sans doute mauvais, sans doute routiniers, sans doute ignorants, mais ce sont des agriculteurs. On sait qu’ils n’ont pas la fierté des chefs de clan du Pomonte, ils n’ont donc aucune raison héréditaire de considérer l’agriculture comme une déchéance.

Et, en fait, ils ne la considèrent pas comme telle. Dans ces régions, même aux temps de la domination génoise, les familles s’enorgueillissaient de leurs forêts de châtaigniers, de leurs vastes champs de blé d’Aleria.

Savent-ils, ceux qui émettent de tels jugements téméraires sur la Corse et les Corses, que certaines familles de la Balagne et de la Castagniccia retiraient annuellement, il y a encore cent ans, des vingtaines, des trentaines et même des quarantaines de mille francs de leurs terres ? Connaissent-ils ces granges, en ruines maintenant, dans les plaines d’Aleria qui, sous la Restauration, contenaient des milliers de quintaux de blé? Mais connaissent-ils seulement les noms de ces familles d’agriculteurs? Elles n’ont jamais fait parler d’elles, parce qu’elles ne se sont guère mêlées, sinon de très loin, aux luttes intestines, et leurs enfants se sont très peu expatriés parce qu’ils n’en éprouvaient nul besoin. Dans ces conditions, elles sont demeurées ignorées des historiens et des monographes.

Mais les habitants de leurs régions respectives les connaissent fort bien et ils savent également bien qu’elles sont plus nombreuses qu’on ne le croit.

Le maquis et sa légende noire

Cependant, aujourd’hui, ces mêmes familles qui possèdent toujours des territoires immenses les laissent incultes ou à peu près. Un maquis épais recouvre leurs champs.

Mais quel âge a ce maquis?

Un voyageur, étranger au pays, qui débarque en Corse, est frappé par l’abondance du maquis. S’il traverse les plaines, il verra presque partout une végétation parasitaire d’un mètre environ de hauteur. Dans certains endroits cette végétation parasitaire atteindra trois et même quatre mètres. Or s’il interroge un paysan et demande : « Qu’est-ce que cela ? », le paysan répondra invariablement : « C’est du maquis ! »

Il y a là une erreur de traduction française. On appelle en corse macchia tout ce qui fait tache (en italien macchia) dans un terrain de culture. Comme une végétation parasitaire est une tache, c’est una macchia. De ce mot, le Français a fait maquis et le dictionnaire applique cette expression aux broussailles corses. Et par définition les broussailles sont un amas d’épines, de ronces et d’arbustes de toute sorte.

Inconsidérément le voyageur, qui ne tient pas compte de la puissance fertilisante du terrain, s’imagine que les broussailles d’un mètre sont des maquis déjà vieux de plusieurs années et que celles plus hautes ont au moins des siècles. En cela le voyageur se conduit comme le Parisien naïf qui prenait le seigle pour un blé de deux ans !

Les plantes parasitaires, d’un mètre au plus, sont des cistes à tige ligneuse. Si l’on laisse une quinzaine de jours sans culture un bout de terrain des plaines, il ne tarde pas à se couvrir de ces cistes. En un mois ils atteignent 10 à 15 centimètres, en un an 75 centimètres environ, en deux ans un mètre. Leurs racines sont peu profondes. Les laboureurs en coupent les tiges à la serpe et les brûlent sur place ensuite : ils appellent cette opération le debbio, — c’est une manière d’écobuage. La cendre ainsi obtenue, chargée en potasse, constitue un engrais pauvre mais néanmoins suffisant pour un terrain qui s’est reposé deux ans.

Ces cistes ne sont pas des maquis, au sens français du mot.

Le maquis véritable, composé de myrte, de lentisque, de bruyère, d’arbousier, de filaria, etc... ne commence à pousser dans un terrain inculte que vers la fin de la seconde année. Après trois ou quatre ans, c’est-à-dire vers la cinquième ou sixième année d’abandon, il est presque aussi haut que les cistes et il empêche ces derniers de pousser. À ce moment on peut encore, en le coupant à la serpe, en le brûlant et en labourant profondément ensuite, remettre assez vite le terrain en état de culture. Mais, depuis lors, plus on attend, plus la tâche devient rude. À l’âge de vingt ans, le maquis a entre trois et quatre mètres. Il ne dépasse généralement plus cette hauteur, mais il forcit en tige, s’enchevêtre de plus en plus et étend ses racines en profondeur. Pour le faire disparaître, il faut opérer un défrichement sérieux soit à la charrue spéciale attelée de plusieurs paires de bœufs soit, ainsi qu’on le pratique en Corse, en coupant les tiges d’abord et en arrachant ensuite les racines par un défoncement de 75 centimètres à un mètre à la pioche.

En un siècle, le maquis devient un fourré inextricable entrelacé de lianes et impénétrable à l’homme et aux animaux domestiques. Les lièvres, les renards et les sangliers, seuls, sont capables de s’y frayer des chemins. En plusieurs siècles le maquis, croissant sans cesse en force et en entrelacement, arriverait indubitablement à prendre l’allure d’une forêt vierge.

Or, en Corse, il n’y a pas — ou presque pas — de maquis de plusieurs siècles. Il en existe, par contre, beaucoup de l’âge de cent ans environ. Mais la plupart a de soixante à quatre-vingts ans.

Il faut croire que les terrains où cette végétation parasitaire a poussé ont été abandonnés depuis Louis-Philippe seulement. Et, en effet, si on consulte les souvenirs des familles corses, si on se livre à une enquête, — que jamais ni les administrateurs de l’île ni ses historiographes n’ont faite, — on verra que c’est précisément depuis la monarchie de Juillet que l’expatriation des Corses s’est accentuée, que la politique, avec l’adoption du suffrage universel en 1848, a pris une intensité de plus en plus aiguë, et que le goût du fonctionnarisme s’est singulièrement développé par la complaisance du Second Empire et le favoritisme de la Troisième République. Auparavant, les Corses travaillaient leurs terres et en tiraient des revenus. Ils ne considéraient donc pas l’agriculture comme incompatible avec leurs idées de démocratie et d’indépendance.

L’assertion formulée par M. Ardouin-Dumazet, répétée par tant d’autres, est par conséquent une légende. Elle ne se trouve malheureusement pas la seule.

Mais quel âge a ce maquis?

Un voyageur, étranger au pays, qui débarque en Corse, est frappé par l’abondance du maquis. S’il traverse les plaines, il verra presque partout une végétation parasitaire d’un mètre environ de hauteur. Dans certains endroits cette végétation parasitaire atteindra trois et même quatre mètres. Or s’il interroge un paysan et demande : « Qu’est-ce que cela ? », le paysan répondra invariablement : « C’est du maquis ! »

Il y a là une erreur de traduction française. On appelle en corse macchia tout ce qui fait tache (en italien macchia) dans un terrain de culture. Comme une végétation parasitaire est une tache, c’est una macchia. De ce mot, le Français a fait maquis et le dictionnaire applique cette expression aux broussailles corses. Et par définition les broussailles sont un amas d’épines, de ronces et d’arbustes de toute sorte.

Inconsidérément le voyageur, qui ne tient pas compte de la puissance fertilisante du terrain, s’imagine que les broussailles d’un mètre sont des maquis déjà vieux de plusieurs années et que celles plus hautes ont au moins des siècles. En cela le voyageur se conduit comme le Parisien naïf qui prenait le seigle pour un blé de deux ans !

Les plantes parasitaires, d’un mètre au plus, sont des cistes à tige ligneuse. Si l’on laisse une quinzaine de jours sans culture un bout de terrain des plaines, il ne tarde pas à se couvrir de ces cistes. En un mois ils atteignent 10 à 15 centimètres, en un an 75 centimètres environ, en deux ans un mètre. Leurs racines sont peu profondes. Les laboureurs en coupent les tiges à la serpe et les brûlent sur place ensuite : ils appellent cette opération le debbio, — c’est une manière d’écobuage. La cendre ainsi obtenue, chargée en potasse, constitue un engrais pauvre mais néanmoins suffisant pour un terrain qui s’est reposé deux ans.

Ces cistes ne sont pas des maquis, au sens français du mot.

Le maquis véritable, composé de myrte, de lentisque, de bruyère, d’arbousier, de filaria, etc... ne commence à pousser dans un terrain inculte que vers la fin de la seconde année. Après trois ou quatre ans, c’est-à-dire vers la cinquième ou sixième année d’abandon, il est presque aussi haut que les cistes et il empêche ces derniers de pousser. À ce moment on peut encore, en le coupant à la serpe, en le brûlant et en labourant profondément ensuite, remettre assez vite le terrain en état de culture. Mais, depuis lors, plus on attend, plus la tâche devient rude. À l’âge de vingt ans, le maquis a entre trois et quatre mètres. Il ne dépasse généralement plus cette hauteur, mais il forcit en tige, s’enchevêtre de plus en plus et étend ses racines en profondeur. Pour le faire disparaître, il faut opérer un défrichement sérieux soit à la charrue spéciale attelée de plusieurs paires de bœufs soit, ainsi qu’on le pratique en Corse, en coupant les tiges d’abord et en arrachant ensuite les racines par un défoncement de 75 centimètres à un mètre à la pioche.

En un siècle, le maquis devient un fourré inextricable entrelacé de lianes et impénétrable à l’homme et aux animaux domestiques. Les lièvres, les renards et les sangliers, seuls, sont capables de s’y frayer des chemins. En plusieurs siècles le maquis, croissant sans cesse en force et en entrelacement, arriverait indubitablement à prendre l’allure d’une forêt vierge.

Or, en Corse, il n’y a pas — ou presque pas — de maquis de plusieurs siècles. Il en existe, par contre, beaucoup de l’âge de cent ans environ. Mais la plupart a de soixante à quatre-vingts ans.

Il faut croire que les terrains où cette végétation parasitaire a poussé ont été abandonnés depuis Louis-Philippe seulement. Et, en effet, si on consulte les souvenirs des familles corses, si on se livre à une enquête, — que jamais ni les administrateurs de l’île ni ses historiographes n’ont faite, — on verra que c’est précisément depuis la monarchie de Juillet que l’expatriation des Corses s’est accentuée, que la politique, avec l’adoption du suffrage universel en 1848, a pris une intensité de plus en plus aiguë, et que le goût du fonctionnarisme s’est singulièrement développé par la complaisance du Second Empire et le favoritisme de la Troisième République. Auparavant, les Corses travaillaient leurs terres et en tiraient des revenus. Ils ne considéraient donc pas l’agriculture comme incompatible avec leurs idées de démocratie et d’indépendance.

L’assertion formulée par M. Ardouin-Dumazet, répétée par tant d’autres, est par conséquent une légende. Elle ne se trouve malheureusement pas la seule.

Le vrai responsable de l'immigration italienne

Comme corollaire de ce dédain présumé des Corses pour l’agriculture on invoque l’immigration des Italiens — des Lucquois — dans l’île. Le rapport de M. Clemenceau évalue à une vingtaine de mille le nombre de ces travailleurs qui débarquent en avril pour retourner chez eux en septembre. Et toujours en vertu d’une fausse induction, reposant sur une légèreté de documentation, les gens prétendus compétents affirment que ces Italiens viennent en Corse suppléer au travail agricole que les insulaires ne veulent plus faire.

Ah ça? de qui se moque-t-on?

L’administration préfectorale, qui ignore déjà les familles des agriculteurs, celles qui ont toujours possédé la plus grosse fortune terrienne héréditaire, ignore maintenant les ouvriers qu’elle emploie!

Où a-t-on jamais vu en Corse un Lucquois conduire la charrue au lieu et place d’un paysan? À qui veut-on faire croire que les propriétaires, sans argent liquide toute l’année, en trouvent soudainement d’avril à septembre pour payer des Lucquois ? À qui veut-on faire croire qu’on laboure en Corse d’avril à septembre quand partout d’avril à juillet les terres cultivées sont couvertes de moissons et que de juillet à octobre les plaines sont insalubres et desséchées par le soleil ?

Mais surtout pourquoi rejeter sur les agriculteurs corses la faute de faciliter ces immigrations italiennes, quand chacun sait que, sur ces vingt mille Lucquois, les deux tiers, sinon davantage, sont employés par l’État ?

Quand il s’agit en Corse de construire quoi que ce soit : un chemin de fer, une route, une jetée dans un port, un phare, un établissement agricole, toujours l’État a fait appel à la main-d’œuvre italienne.

Ce sont les Lucquois qui ont percé les tunnels de l’île, ce sont eux qui ont terrassé la voie ferrée, ce sont eux qui ont aménagé les ports, ce sont eux encore qui réfectionnent toujours les routes ! Les véritables importateurs des Lucquois en Corse ne sont pas les propriétaires mais les ponts et chaussées !

Or l’administration sait fort bien qu’elle ne peut pas avouer cette manière de faire ; aussi, obligée d’accuser quelqu’un de l’immigration italienne, s’empresse-t-elle de créer la légende du Corse dédaigneux du travail agricole et employeur du Lucquois.

Ceci n’est pas de l’inconscience, mais de la perfidie !

Ah ça? de qui se moque-t-on?

L’administration préfectorale, qui ignore déjà les familles des agriculteurs, celles qui ont toujours possédé la plus grosse fortune terrienne héréditaire, ignore maintenant les ouvriers qu’elle emploie!

Où a-t-on jamais vu en Corse un Lucquois conduire la charrue au lieu et place d’un paysan? À qui veut-on faire croire que les propriétaires, sans argent liquide toute l’année, en trouvent soudainement d’avril à septembre pour payer des Lucquois ? À qui veut-on faire croire qu’on laboure en Corse d’avril à septembre quand partout d’avril à juillet les terres cultivées sont couvertes de moissons et que de juillet à octobre les plaines sont insalubres et desséchées par le soleil ?

Mais surtout pourquoi rejeter sur les agriculteurs corses la faute de faciliter ces immigrations italiennes, quand chacun sait que, sur ces vingt mille Lucquois, les deux tiers, sinon davantage, sont employés par l’État ?

Quand il s’agit en Corse de construire quoi que ce soit : un chemin de fer, une route, une jetée dans un port, un phare, un établissement agricole, toujours l’État a fait appel à la main-d’œuvre italienne.

Ce sont les Lucquois qui ont percé les tunnels de l’île, ce sont eux qui ont terrassé la voie ferrée, ce sont eux qui ont aménagé les ports, ce sont eux encore qui réfectionnent toujours les routes ! Les véritables importateurs des Lucquois en Corse ne sont pas les propriétaires mais les ponts et chaussées !

Or l’administration sait fort bien qu’elle ne peut pas avouer cette manière de faire ; aussi, obligée d’accuser quelqu’un de l’immigration italienne, s’empresse-t-elle de créer la légende du Corse dédaigneux du travail agricole et employeur du Lucquois.

Ceci n’est pas de l’inconscience, mais de la perfidie !